archives

- BLOC

- BLOC

- CNC

Communiqué

17 septembre 2021

Nouveaux collèges de l'Avance sur recettes

La SRF salue le renforcement financier de l’Avance sur recettes et se réjouit de la création à titre expérimental d’un quatrième collège destiné spécifiquement aux deuxièmes et troisièmes films, qu'elle appelait de ses vœux depuis longtemps.

Nous regrettons cependant, dans la nouvelle composition des trois collèges de l'Avance avant réalisation, la quasi-absence de représentants du cinéma documentaire, alors que le soutien à ces films est indispensable et nécessite une attention particulière.

Pour nous cinéastes, en cette période de bouleversements et d'incertitudes des modes de financement et de diffusion de nos œuvres, l’Avance sur recettes reste plus que jamais un dispositif essentiel de la politique culturelle, grâce auquel des films importants peuvent exister chaque année. Pour certains projets, elle doit d'ailleurs pouvoir être un premier levier. Elle est garante du renouvellement artistique et du maintien de la diversité de notre cinéma ; il convient de rester vigilant quant à ce rôle prescripteur.

Nous souhaitons donc bienvenue et clairvoyance à l'ensemble de ses nouveaux membres pour le travail qui les attend. Nous espérons qu'ils prendront la mesure de la responsabilité qu'il leur est donnée et œuvreront au sein de cette institution si particulière et vertueuse, au soutien d’un cinéma indépendant et audacieux.

La Société des réalisateurs de films

Contact presse

Rosalie Brun, Déléguée générale - rbrun@la-sfr.fr

- CNC

- SRF

Communiqué

Le 15 septembre 2021

Nouveau Conseil d’administration de la SRF

2021/2022

À la suite de l’Assemblée générale du 4 septembre 2021, le Conseil d’administration de la SRF s’est réuni et a procédé à l’élection de son bureau pour l’année 2021/2022 :

Co-Présidents : Thomas Bidegain, Frédéric Farrucci, Zoé Wittock

Co-Secrétaires : Lucie Borleteau, Valérie Osouf

Trésorier : Romain Cogitore

-

Conseil d'administration :

Jacques Audiard, Barbara Balestas-Kazazian, Antoine Barraud, Mikael Buch, Malik Chibane, Philippe Faucon, Emmanuel Gras, Vergine Keaton, Marie-Castille Mention-Schaar, Sylvain Pioutaz, Katell Quillévéré, Axelle Ropert, Pierre Salvadori, Claire Simon, Leila Touati, Denis Walgenwitz, Éléonore Weber

Face aux échéances politiques et aux nombreux combats que devra mener la SRF cette année, nous ont rejoints en tant que membres d'honneur :

Marie Amachoukeli, Bertrand Bonello, Catherine Corsini, Yann Gonzalez, Robert Guédiguian, Éric Guirado, Laurent Heynemann, Cédric Klapisch, Serge Le Péron, Nicolas Philibert, Aude Léa Rapin, Chantal Richard, Coline Serreau, Bertrand Van Effenterre, Christian Vincent, Rebecca Zlotowski

Contact presse

Rosalie Brun - Déléguée générale - rbrun@la-srf.fr

- SRF

Communiqué de presse

Le 29 juillet 2021

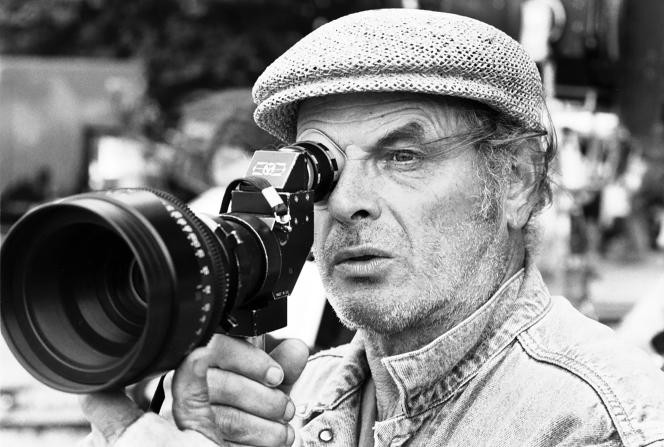

Jean-François Stévenin, l'éternel voyageur du cinéma

Partout où il allait, Jean-François Stévenin emportait avec lui un petit appareil photo, sans doute pour capturer des bribes des mille et un territoires de cinéma sur lesquels il a eu l’audace de s’aventurer. En tant que cinéaste, il a su composer en seulement trois films une œuvre qui reste à ce jour une inspiration et un modèle de liberté pour des cinéastes du monde entier.

Formé comme assistant mise en scène sur des films d’Alain Cavalier, François Truffaut, Jacques Rivette, Barbet Schroeder ou Jacques Rozier, Jean-François Stévenin a envisagé toute sa vie le cinéma comme une aventure collective, comme un art majeur de la camaraderie. Sur un plateau de tournage, il donnait d’ailleurs toujours l’impression d’être un technicien de plus, trouvant plus volontiers sa place auprès des machinos et des électros que dans la solitude d’une loge.

En lui confiant le rôle de l’instituteur dans L’argent de poche, François Truffaut fut le premier à comprendre que sa présence, à la fois brute et délicate, passionnée et enfantine, était avant tout une pure présence de cinéma. Depuis, Jean-François Stévenin a baladé son allure tendre et malicieuse dans les films de Paul Vecchiali, Luc Béraud, Jacques Rivette, John Irvin, Philippe De Broca, Juliet Berto, Jean-Henri Roger, John Huston, Jean-Pierre Mocky, Jacques Demy, Jean-Luc Godard, Bertrand Blier, Gérard Krawczyk, Raoul Ruiz, Marco Ferreri, Catherine Breillat, Pascal Thomas, Patricia Mazuy, Patrick Grandperret, Eric Rochant, Alexandre Arcady, Danthe Desarte, Pascal Kané, René Féret, Pierre Salvadori, Laetitia Masson, Werner Schroeter, Thomas Lilti, Philippe Ramos, Jim Jarmusch, Antony Cordier, Mikael Buch, Ursula Meier, Samuel Collardey, Éric Barbier, Guy Maddin, Julien Samani, Xavier Giannoli et tant d’autres…

Mais si Jean-François Stévenin a su voyager au cœur du cinéma, c’est avant tout grâce aux trois chefs d’œuvres qu’il a écrit et réalisé : Passe Montagne en 1978, Double Messieurs en 1986 et Mischka en 2002.

Dans un cinéma français qui s’affirme souvent par le dialogue, il a inventé un cinéma du vivant où chaque geste, chaque éclat et chaque son composent une mélodie à la fois précise et sauvage. Ses films, intuitifs et picaresques, sont faits de chemins de traverse qui dessinent une cartographie personnelle de la France. Sur les routes de cette France-là, Louis-Ferdinand Céline et Johnny Hallyday se promènent en voiture, à pied ou en hélicoptère, à la recherche de John Cassavetes, le « cousin américain ».

Nous souhaitons bonne route à Jean-François Stévenin.

La nôtre restera à jamais éclairée par son regard.

Contact presse : Rosalie Brun /rbrun@la-srf.fr/ 01.44.89.62.58

Présente chaque année au Festival de cinéma Brive - Rencontres Internationales du Moyen Métrage - la Société des réalisateurs de films (SRF) organise une table ronde autour de l’actualité de la profession.

En 2021, à l'occasion de la 18e édition du Festival, la SRF proposait : « Cinéma : quelles politiques territoriales pour les auteurs ? »

Présente chaque année au Festival de cinéma Brive - Rencontres Internationales du Moyen Métrage - la Société des réalisateurs de films (SRF) organise une table ronde autour de l’actualité de la profession.

En 2021, à l'occasion de la 18e édition du Festival, la SRF proposait : « Cinéma : quelles politiques territoriales pour les auteurs ? »

Les collectivités – en particulier les Régions et leurs établissements – ont aujourd’hui un rôle incontournable en matière de cinéma. De la création à la diffusion, leur intervention a transformé la géographie du secteur et la vie des oeuvres. En documentaire comme en fiction, en prise de vues réelles comme en animation, comment naissent des politiques territoriales à l’endroit spécifique de la création ? Quel dialogue est possible entre auteurs, élus et responsables des dispositifs ? Autant de questions pour la politique économique et culturelle à venir.

Intervenants : Les cinéastes et scénaristes Lucie Borleteau, Jean-Raymond Garcia, Alexandre Lança, Denis Walgenwitz (membres de la SRF), Marion Desseigne-Ravel (membre du SCA), et Perrine Vincent, conseillère auteur du CNC.

Animée par : Raphaël Laforgue, délégué général adjoint de la SRF

Avec Chloé Guerber-Cahuzac, Nicolas Klotz et Hind Meddeb, animée par Valérie Osouf.

Cette école a été publiée simultanément à la tribune de la SRF "Toutes les rues s'appellent Calais" que vous pouvez lire dans Libération.

Vous pouvez soutenir les associations qui mènent des actions en faveur des personnes exilées dont :

La Cabane Juridique - Legal Shelter

Extraits :

- PARIS STALINGRAD, de Hind Meddeb

- HÉROIQUE LANDE, de Nicolas Klotz

- EN TERRITOIRE HOSTILE, de Chloé Guerber-Cahuzac.

- Ecole

Avec Chloé Guerber-Cahuzac, Nicolas Klotz et Hind Meddeb, animée par Valérie Osouf.

Cette école a été publiée simultanément à la tribune de la SRF "Toutes les rues s'appellent Calais" que vous pouvez lire dans Libération.

Vous pouvez soutenir les associations qui mènent des actions en faveur des personnes exilées dont :

La Cabane Juridique - Legal Shelter

Extraits :

- PARIS STALINGRAD, de Hind Meddeb

- HÉROIQUE LANDE, de Nicolas Klotz

- EN TERRITOIRE HOSTILE, de Chloé Guerber-Cahuzac.

- Ecole

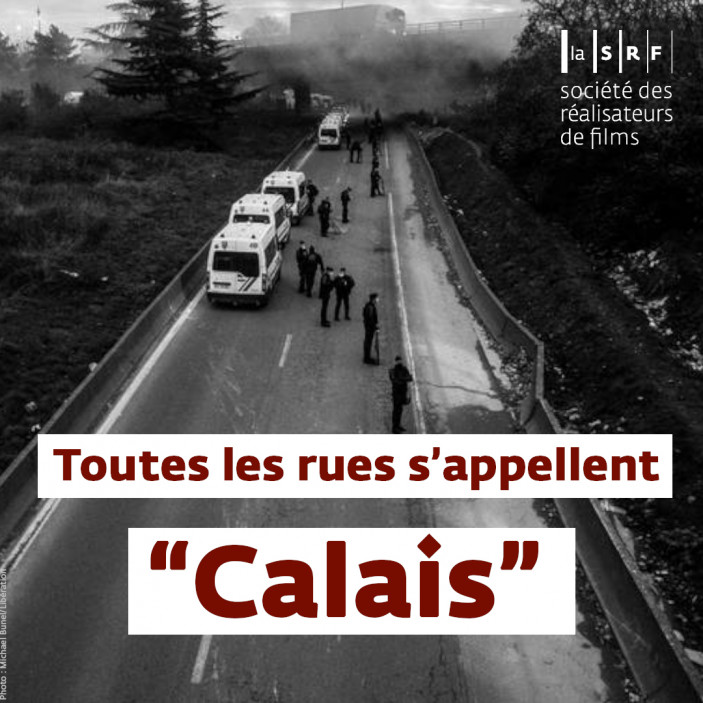

En octobre 2015, à l’initiative de quelques cinéastes, l'Appel de Calais, signé par 800 personnalités et publié dans Libération, était lancé pour alerter l’opinion publique et interpeller le gouvernement sur les conditions indignes des personnes exilées dans la dénommée « Jungle de Calais »

En octobre 2015, à l’initiative de quelques cinéastes, l'Appel de Calais, signé par 800 personnalités et publié dans Libération, était lancé pour alerter l’opinion publique et interpeller le gouvernement sur les conditions indignes des personnes exilées dans la dénommée « Jungle de Calais »

3 mai 2021

Toutes les rues s'appellent "Calais"

En octobre 2015, à l’initiative de quelques cinéastes, l'Appel de Calais, signé par 800 personnalités et publié dans Libération, était lancé pour alerter l’opinion publique et interpeller le gouvernement sur les conditions indignes des personnes exilées dans la dénommée « Jungle de Calais ». Ce bidonville d’État aura compté jusqu'à 12 000 femmes, hommes et enfants, dont nombre de mineurs isolés, parmi lesquels plusieurs centaines sont portés disparus.

Dans l’élan de cet Appel, un collectif devenu association fut créé pour répondre à un besoin fondamental et pourtant inaccessible sur la zone : l’accès au droit. La Cabane Juridique - Legal Shelter a ainsi rassemblé des juristes et avocats bénévoles, pour tenir une permanence sur place, notamment orientée vers l'aide au transfert des familles et des mineurs isolés vers le Royaume-Uni, et la défense des victimes de violences policières.

Le bidonville de Calais a été détruit à la fin 2016, sans aucune solution pérenne pour les personnes qui y vivaient. Cinq ans plus tard, qu'en est-il de la prise en charge de leur accueil par l'État et des conditions de travail des associations sur le terrain ?

Une chasse aux « points de fixation », la peur d’un « appel d’air », de « l'invasion » sont entretenues pour servir des politiques toujours plus autoritaires et mortifères. Une traque des personnes exilées par les forces de l’ordre s’est étendue du Calaisis à la région parisienne et à la frontière italienne. Éparpillées, exténuées, elles survivent dans des bois, sur des terrains vagues, sous des ponts, où leurs campements précaires sont systématiquement dispersés, contraintes d’errer, dans une tourmente absurde et sans fin.

Aux marges de notre espace social, ces pratiques de répressions permanentes s'accompagnent d'une invisibilisation de la présence des personnes exilées, confortée par des directives préfectorales silencieuses.

Ces politiques, qui font prévaloir l’isolement sur la solidarité et l’expulsion sur l’accueil, rendent de plus en plus difficile l’accompagnement des associations, collectifs et citoyens solidaires. La situation d'extrême vulnérabilité dans laquelle les personnes exilées sont maintenues, sans espace de sécurité ni même souvent de possibilité de dormir, empêche de réfléchir avec elles à des solutions à long terme.

Comment maintenir le lien quand des distributions de nourriture sont interdites, gazées par les forces de l'ordre, quand les tentes et les vêtements sont confisqués et détruits, même en plein hiver ? Comment défendre leurs droits, quand chaque jour est une nouvelle situation d’urgence ? Et ce dans un contexte de pénalisation où des personnes solidaires se voient même accuser de « délit de solidarité » ! Le 23 avril dernier encore, le procureur du tribunal de Gap a requis 2 mois de prison contre deux maraudeurs de l’association Tous Migrants.

Cette criminalisation de la solidarité est indigne d’un État qui se défausse perpétuellement de sa responsabilité sur les associations et les bonnes volontés. D’un État qui maintient l’errance d’un côté tout en dissuadant les soutiens de l’autre, rendant la vie impossible aux personnes exilées sur le territoire français. Depuis juin 2015, rien que dans la région parisienne, on dénombre une soixantaine de suicides parmi elles, sans évoquer la tragédie des dépressions, accès psychotiques et des addictions diverses, liées à une précarité accentuée par la maltraitance institutionnelle.

Entre 2018 et 2019, 978 démantèlements de campements ont été enregistrés entre Calais et Grande Synthe. Depuis 2015, à Paris, Aubervilliers et à Saint-Denis, ce sont 65 campements qui ont été dispersés. Le cadre juridique de ces « évacuations » est volontairement flou, voire inexistant. Celle du campement de la Porte de Saint-Denis et de celui de la Place de la République en novembre 2020, en furent les lamentables démonstrations. Présentées comme des « mises à l'abri », ces opérations policières relèvent du harcèlement et traduisent les dysfonctionnements des systèmes d’hébergement : de fait, 80% des personnes sont de nouveau à la rue 30 jours plus tard, dont 25% dans les 72 heures.

Des « périmètres de sécurité » sont systématiquement mis en place à chaque démantèlement, au mépris du droit d'informer, empêchant ainsi de filmer la réalité des pratiques des forces de l’ordre. Ceci alors que les témoignages et les preuves de violences policières envers les personnes exilées ne cessent de s'accumuler, permettant de rendre publiques ces violations des droits humains. La Cabane juridique a ainsi porté 50 plaintes devant la justice pour une seule condamnation pour violences à ce jour. Désormais, elle porte plainte directement contre l’État et non contre les individus policiers. Plus de la moitié des plaintes sont classées sans suite, souvent au prétexte que l’on ne pouvait identifier l’auteur des faits.

Comment ne pas faire le lien avec l’article 24 de la funeste loi dite « Sécurité Globale », qui vient d’être entérinée par les deux chambres ?

Comment ne pas voir qu'il s'agit là d'une politique globale, qui dans un état d’urgence toujours prolongé voudrait ôter de notre vue ces pratiques de répression ? Une politique qui voudrait nier la présence des personnes exilées, dans un contexte aggravé par la crise sanitaire, où elles sont encore davantage précarisées et toujours plus démunies de droits.

Nous demandons l’arrêt immédiat des pratiques illégales de démantèlement, de destruction d’abris et de confiscation de biens personnels.

Nous rappelons à la prise en charge inconditionnelle des personnes exilées sur l’ensemble du territoire et à la mise en place d’une véritable politique d’accueil, dans un cadre digne et respectueux.

Nous demandons à chacune et à chacun de prendre la mesure de cet état de fait, pour que cesse cette cruauté à l’encontre des personnes les plus fragilisées, qui n’ont pas bravé les pires dangers dans leurs pays et sur les routes de l’exode pour venir mourir dans l’un des pays les plus riches du globe.

***

La Cabane Juridique poursuit ses actions auprès des personnes exilées, comme de nombreuses autres associations, grâce à la mobilisation de leurs bénévoles. Leurs financements proviennent uniquement de collectes, d’adhésions et de dons ponctuels. Elles ont besoin de soutien.

La Cabane juridique - Legal Shelter (Calaisis)

Solidarité Migrants Wilson (Région parisienne)

- Social

- SRF

Le 23 avril 2021

Une honte française

À l’heure où la justice états-unienne reconnaît l’horreur des violences policières, la France, elle, recule.

Le parallèle entre la puissance symbolique du verdict à l’encontre de Derek Chauvin, policier coupable du meurtre de Georges Floyd, et le passage dans une impunité totale et méprisante de la loi "sécurité globale" en France est une honte, une douleur, un couteau dans le cœur. Dans les délibérations des jurés qui ont abouti au verdict final de l'affaire Floyd, nul ne peut ignorer l’importance absolue des vidéos tournées par les témoins avec leurs téléphones portables.

Aujourd’hui, par cette loi, l'État français, celui-là même qui a laissé glisser le vocabulaire de « gardien de la paix » vers « force de l’ordre », ne permettra plus à un tel exemple de justice d’avoir lieu sur son sol.

La loi "sécurité globale" est une atteinte non seulement au peuple violenté, mais aussi à la dignité même de la fonction de policier, qui ne devrait pas avoir besoin de ce genre de recours anticipé pour garantir à l’infini son impunité. Personne n’accuse la police dans son ensemble. Ce qui cristallise aujourd’hui la colère, ce sont non seulement les directives qui leur sont envoyées, mais aussi le fait que ces dernières encouragent les agissements violents, voire meurtriers.

Nous demandons à l’État de respecter son peuple et de se rappeler au droit humain le plus basique. Celui de ne pas mourir et de ne pas être violenté sans raison. Et si tel était le cas, qu'une défense existe.

- Social

- SRF

Communiqué de presse

Le 29 mars 2021

Bertrand Tavernier, « the quiet man »

« … et comme physiquement, il était plutôt intimidant avec cet œil unique qui paraissait vous regarder à l’intérieur de vous-même… » (B.T., sur John Ford)

C’est avec une grande tristesse que la SRF a appris la disparition de Bertrand Tavernier.

Il représentait une figure chère pour nous, celle du cinéaste-grand cinéphile dont on ne sait pas si l’idée qui préside à la création des films est d'abord une idée de cinéma ou une idée de sujet - et en ces temps où la tyrannie du « sujet » semble terrasser tous les projets qui ne reposent que sur « les chevilles cristallines de l’art » (Proust), c’est précieux.

Il fut un cinéaste aux deux chevilles donc, ou plutôt aux deux jambes, l’une française, l’autre américaine. Être un cinéaste français, c’est s’attaquer aux sujets propres à son pays, ancrés dans une topographie provinciale précise (Lyon pour L’Horloger de Saint-Paul), dans une sociologie stylisée par la série B (L’Appât), ressortissant à la manière panthéiste du patron Renoir (Un dimanche à la campagne) ou à des noeuds ténébreux de la grande Histoire (Capitaine Conan, La Vie et rien d’autre). C’est aussi s’attacher à des acteurs « typiques » (Philippe Noiret et ses manières matoises, Sabine Azéma abeille piquante et dame cinglante).

Le goût des grands sujets nationaux s’accompagnait chez lui d’une promotion, a contrario, des « marginaux » de la culture étrangère chez qui se logent violence, rébellion ou art oublié : adapter Jim Thompson (Coup de torchon), filmer le jazz comme une musique définitivement anti establishment (Autour de Minuit), ou encore reprendre en un geste purement amoureux le projet d’un cinéaste oublié (La Fille de D’Artagnan et Riccardo Freda). Films très français et cinéphilie pourtant très américaine, un faux paradoxe que les cinéphiles des générations cinquante et soixante surent résoudre et dont il est l’un des derniers représentants.

« … Je ne revois pas mes films. En fait, j’aime mieux me pencher sur le passé des autres que sur le mien. Et regarder l’avenir : alors, mes doutes se dissipent. » Du très précieux Dictionnaire du cinéma américain où le pointillisme des analyses s’accompagne d’une étonnante souplesse des goûts (ainsi le fameux et unique exercice de « réévaluation » d’une oeuvre) au magnifique Amis Américains, son œuvre de critique de cinéma maintenue active alors même qu’il était devenu cinéaste révèle que faire des films, c’est peut-être juste un fabuleux prétexte pour rendre hommage à ceux que l’on a passionnément aimés – comme un dialogue secret entre metteurs en scène.

Humilité et obsession du cinéaste-cinéphile : pensons au comte de Chabannes (Lambert Wilson) dans La Princesse de Montpensier qui, en retrait derrière les jeunes premiers bondissants de l’histoire avides de gloire facile, sut gagner l’estime de la princesse par sa fidélité et sa réserve.

La SRF

Contact presse : Rosalie Brun /rbrun@la-srf.fr/ 01.44.89.62.58

Cette tribune initiée par le groupe documentaire de la Société des réalisateurs de films (SRF) est signée par plus de 500 professionnels du cinéma parmi lesquels Julie Bertuccelli, Simone Bitton, Lucie Borleteau, Jean-Stéphane Bron, Dominique Cabrera, Jean-Louis Comolli, Catherine Corsini, Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne, François Farellacci, Emmanuel Gras, Patricio Guzmán, Yves Jeuland, Wiliam Karel, Sébastien Lifshitz, Gérard Mordillat, Valérie Osouf, Rithy Panh, Nicolas Philibert, Jérôme Prieur, Abderrahmane Sissako, Claire Simon, Eyal Sivan, Yolande Zauberman ...

Réconcilions la télévision et le documentaire !

Le regard singulier que les documentaristes portent sur le monde a peu à peu disparu des écrans de télévision au profit de programmes à caractère journalistique. Si bien que ce que l’on appelle aujourd’hui « documentaire » à la télévision s’est progressivement écarté de toute filiation avec le cinéma.

Nous, réalisatrices et réalisateurs de films documentaires, constatons que les chaînes de télévision publique n’accordent quasiment plus aucune place au point de vue de l’auteur. Celles-ci ne cherchent plus à révéler ni œuvres, ni subjectivités, leur privilégiant une normalisation des formes et des récits. Nous déplorons d'être acculés à réaliser des contenus formatés au commentaire explicatif. Nous désapprouvons d’être dans l’obligation de scénariser à l'avance nos projets alors que, plus encore que dans les autres genres cinématographiques, un documentaire s'écrit au présent. Nous refusons de réduire notre perception sensible du monde à des « sujets ». Nous allons à la rencontre du réel pour que ce réel nous change, pour que se transforme l'idée que l'on pouvait s'en faire avant de le filmer.

En dehors de quelques cinéastes reconnus et de rares niches télévisuelles de résistance, notre désir de création n’est plus respecté. Nous n'avons plus la latitude d'expérimenter ni de travailler sur un temps long comme l’exigent les repérages, le tournage et le montage de nos films, alors qu'un film s'écrit à chacune de ces étapes. Nous n'avons plus la possibilité de réaliser des œuvres libres et singulières. Nous n'arrivons plus à exercer correctement notre métier.

Certes, il existe encore quelques espaces de diffusion pour le cinéma documentaire : 25 nuances de doc sur France 2, L’Heure D sur France 3, La Lucarne et le Grand Format sur Arte. Mais ces cases sont programmées à des heures tardives. Et surtout, elles sont rares : L’Heure D n’est diffusée que l'été, La Lucarne ne pré-achète au grand maximum qu'une demi-douzaine de films français par an et le Grand format d'Arte, 5. En 2021, ces objectifs déjà dérisoires seront réduits de moitié en conséquence de la pandémie. Les chaînes Public Sénat et LCP coproduisent elles-aussi quelques documentaires d’auteurs, mais leurs enveloppes budgétaires sont si faiblement dotées...

Quant au cinéma de patrimoine, quelle est la dernière fois que les téléspectateur.trice.s ont pu voir un film de Johan Van der Keuken, de Frederick Wiseman ou de Dziga Vertov ?

En 1987, un label « documentaire de création » avait été mis en place pour caractériser le travail des auteur.trice.s. La Commission Nationale de la Communication et des Libertés (CNCL, ancêtre du CSA) le définit alors comme un film « qui se réfère au réel, le transforme par le regard original de son auteur et témoigne d’un esprit d’innovation dans sa conception, sa réalisation et son écriture. Il se distingue du reportage par la maturation du sujet traité et la réflexion approfondie, la forte empreinte de la personnalité d’un réalisateur et (ou) d’un auteur ».

À l’heure où le débat public est polarisé, où la joute verbale et le buzz l’emportent sur l’analyse, nous pensons que le cinéma documentaire a toute sa place à la télévision. Le public partage ce souhait, comme l'attestent l’engouement pour le documentaire sur les plateformes qui lui sont dédiées, ainsi que les nombreux spectateurs adeptes des festivals. Le Cinéma du réel qui s'ouvre à Paris le 12 mars en est un exemple significatif.

En effet, quel genre artistique plus pertinent pour saisir le réel dans sa complexité ? Et quel vecteur plus adéquat que la télévision pour ouvrir ces espaces de réflexion critique et d'émotion esthétique au plus grand nombre ? Dans la période inédite que nous traversons, ce besoin nous paraît plus criant que jamais.

Aujourd’hui, nous demandons la réactivation d’un label pour le film documentaire permettant de le distinguer de l'enquête, du magazine et du reportage, assorti d’engagements de pré-achats, de coproductions, d’achats et de diffusion sur les chaînes publiques.

Afin que l’art du documentaire retrouve une place de choix à la télévision, nous sollicitons un rendez-vous pour aborder ces différents chantiers, aux directions de programmes d’Arte et de France Télévisions, au CSA et au CNC, sous l’égide du ministère de la Culture.

Rien n’est vrai, tout est vivant

(Édouard Glissant)

Signataires :

Judith Abitbol, cinéaste

Sandra Ach, monteuse, réalisatrice

Brice Ahounou, anthropologue

Ali Akika, cinéaste

Fleur Albert, réalisatrice

Karin Albou, cinéaste

Florence Alexandre, attachée de presse

Cécile Allegra, réalisatrice

Julie Allione, directrice de casting et réalisatrice

Christine Almeida, auteure, réalisatrice

Siegrid Alnoy, réalisatrice

Guillaume André, auteur, réalisateur

Viviane Aquilli, productrice

Marc Aderghal, réalisateur

Stéphane Arnoux, cinéaste, écrivain

Laure Arto, mixeuse

Claire Atherton, monteuse

Matthieu Augustin, chef monteur

Serge Avédikian, auteur, réalisateur, comédien

Nurith Aviv, cinéaste

Olivier Babinet, cinéaste

Sophie Bachelier, réalisatrice

Sandrine Bagarry, réalisatrice

Éloïse Baille, réalisatrice

Philippe Baillon, monteur

Gertrude Baillot, réalisatrice, chef opératrice

Sylvie Ballyot, cinéaste

Francois Barat, cinéaste, écrivain

Michel Barbizet, start-up co-founder

Matthieu Bareyre, réalisateur

Claude Barras, réalisateur

Antoine Barraud, cinéaste

Vincent Barthe, producteur, auteur

Barbara Bascou, monteuse

Joseph Beauregard, réalisateur

Nathalie Bély, responsable de la production audiovisuelle des expositions Mucem

Yohana Benattar, réalisatrice

Rahma Benhamou El Madani, réalisatrice

Martin Benoit, réalisateur

Sylvain Bergère, réalisateur

Jean-Marc Berlière, historien

Frédéric Bernard, réalisateur

Nina Bernfeld, cheffe opératrice

Matthieu Berthon, distributeur

Julie Bertuccelli, cinéaste

Thomas Bidegain, réalisateur, scénariste

Emanuelle Bidou, réalisatrice, formatrice cinéma

Simone Bitton, réalisatrice

Catherine Bizen, déléguée générale de Cinéma du réel

Manuelle Blanc, réalisatrice

Bernard Blancan, acteur-réalisateur

Sophie Blondy, cinéaste

Robert Bober, réalisateur

Cécile Bodénès, chef opératrice

Pascale Bodet, réalisatrice

Marie Bonnel, présidente des Ateliers Varan

Jean-Baptiste Bonnet, producteur, réalisateur

Corinne Bopp, programmatrice

Claudine Bories, réalisatrice

Lucie Borleteau, réalisatrice

Laurent Bouhnik, réalisateur

Jean-Philippe Bouyer, chef opérateur

Diane-Sara Bouzgarrou, auteure, réalisatrice

Guillaume Brac, réalisateur

Sophie Bredier, réalisatrice

Muriel Breton, réalisatrice, monteuse

Chantal Briet, réalisatrice

Laurence Briot, Forum des Images

Jean-Stéphane Bron, réalisateur

Chloé Bruhat, photographe

Dorine Brun, réalisatrice

Mikael Buch, réalisateur

Doris Buttignol, auteure, réalisatrice

Dominique Cabrera, cinéaste

François Caillat, réalisateur

Éric Caravaca, acteur, réalisateur

Lucie Cariès, réalisatrice

Pierre Carles, réalisateur

Capucine Caro, réalisatrice

Laetitia Carton, réalisatrice

Charles Castella, cinéaste

Patrice Chagnard, réalisateur

Etienne Chaillou, réalisateur

Adrien Charmot, réalisateur

Matthieu Chatellier, réalisateur

Marianne Chaud, réalisatrice

Luc Chessel, critique

Laurent Chevallier, réalisateur

Malik Chibane, réalisateur

Patric Chiha, réalisateur

Claire Childeric, cinéaste

Claire Chognot, réalisatrice

Dominique Choisy, réalisateur

François-Pierre Clavel, producteur et coprésident de l’association PEÑA

Daniel Cling, réalisateur, co-président de Périphérie

Romain Cogitore, réalisateur

Christophe Cognet, réalisateur

Jean-Luc Cohen, réalisateur

Vincent Cointet (de), auteur, réalisateur

Jérôme Colin, chef opérateur, réalisateur

Jean-Louis Comolli, réalisateur

Iñès Compan, réalisatrice,

Marine Contes (de), réalisatrice

Richard Copans, producteur, réalisateur

Christophe Cordier, documentariste

Catherine Corsini, réalisatrice

Philippe Costantini, cinéaste, membre fondateur des Ateliers Varan

Paul Costes, réalisateur

Olivier Cousin, réalisateur

Christophe Coutens, auteur, réalisateur

Jeanne Crépeau, cinéaste, formatrice

Jean-Noël Cristiani, réalisateur

Jean-Jacques Cunnac, auteur, réalisateur

Michel Daëron, cinéaste

Erik Damiano, réalisateur

Sylvaine Dampierre, réalisatrice

Marc Daquin, chef monteur

Elise Darblay, auteure, réalisatrice

Luc Dardenne, réalisateur

Jean-Pierre Dardenne, cinéaste

Isabelle Dario, réalisatrice, monteuse documentaire

Sonia Dayan-Herzbrun, philosophe, sociologue

Daniela De Felice, réalisatrice

Violette de l'Isle Adam, auteure-réalisatrice

Marina Déak, réalisatrice

Patrice Deboosère, auteur, réalisateur

Benjamin Delattre, auteur

Benoît Delbove, réalisateur, monteur

Alain Della Negra, réalisateur

Sophie Delvallée, autrice réalisatrice

Stéphanie Deniel, monteuse

Caroline Deruas, réalisatrice

Benoit Dervaux, chef opérateur

Arnaud Des Pallières, cinéaste

Jacques Deschamps, réalisateur

Daniel Deshays, créateur sonore

Hélène Desplanques, auteure, réalisatrice

Marion Desseigne Ravel, scénariste, réalisatrice

Matthieu Dibelius, cinéaste

Vincent Dieutre, cinéaste

Philippe Dinh, réalisateur, scénariste

Estelle Djana Schmidt, auteure, réalisatrice

Marie Dolez, documentariste

Ariane Doublet, réalisatrice

Judith Du Pasquier, réalisatrice

Émérance Dubas, réalisatrice

David Dufresne, réalisateur

Cédric Dupire, réalisateur

Pierre-Nicolas Durand, réalisateur

Jean Pierre Duret, réalisateur

Nadia El Fani, réalisatrice

Clara Elalouf, cinéaste

Philippe Elusse, distributeur

Licia Eminenti, scénariste, réalisatrice

Anais Enshaian, monteuse, réalisatrice

Amalia Escriva, réalisatrice

Abbas Fahdel, cinéaste

Anne Faisandier, réalisatrice

Hicham Falah, cinéaste, programmateur et directeur de Festivals

François Farellacci, réalisateur

Joël Farges, réalisateur

Laura Farrenq, réalisatrice

Frédéric Farrucci, réalisateur

Zouhair Fartahi, réalisateur

Frédéric Féraud, producteur

Hassen Ferhani, réalisateur

Maud Ferrari, auteure, réalisatrice

Anaïs Feuillette documentariste

Jérôme Fiévet, auteur, réalisateur

Emmanuel Finkiel, cinéaste

Dominique Fischbach, auteure, réalisatrice

Aline Fischer, autrice, réalisatrice

Michel Follin, réalisateur

Lena Fraenkel, productrice

Geneviève Fraisse, philosophe CNRS

Marine Francen, réalisatrice

Christine François, réalisatrice

Anne-Laure Franssu (de), réalisatrice

Denis Freyd, producteur

Damien Fritsch, auteur, réalisateur

Jean-Michel Frodon, critique

Sylvie Gadmer, chef monteuse, réalisatrice

Michelle Gales, réalisatrice

Anne Galland, réalisatrice

Jean-Luc Galvan, réalisateur

Valérie Ganne, autrice

Yves Gaonac’h, réalisateur

Thierry Garrel, ancien directeur de l'unité documentaire d'Arte

Etienne Gauthier, compositeur

Xavier Gauvillé, co-gérant d'Iskra

Laurence Gavron, cinéaste

Dyana Gaye, réalisatrice

Lizi Gelber, chef monteuse

Martin Genty, auteur, réalisateur

Sylvain George, cinéaste

Sophie Gergaud, auteure, programmatrice

Marion Gervais, réalisatrice

Sylvia Ghibaudo, documentariste

Bernard Ghilodes, scénariste, réalisateur

Anne Giafferi (de), réalisatrice

Pierre-Henri Gibert, réalisateur

Raphaël Girardot, cinéaste

Nathalie Giraud, réalisatrice documentaire

Christian Girier, réalisateur, chef-monteur

Arnaud Gobin, auteur, réalisateur

Pierre Goetschel, auteur, réalisateur

Frédéric Goldbronn, cinéaste

Arnaud Gonnet, réalisateur

Gabriel Gonnet, réalisateur

Audrey Gordon, réalisatrice

Catherine Gouze, monteuse

Diego Governatori, réalisateur

Emmanuel Gras, réalisateur

Monika Grassl, réalisatrice

David Grondin, auteur, réalisateur

Joanna Grudzinska, auteure, réalisatrice

Robert Guediguian, cinéaste

Lionel Guedj, réalisateur, producteur

João Rui Guerra da Mata, cinéaste (Portugal)

Valérie Guillaudot, réalisatrice

Eric Guirado, réalisateur, scénariste

Mariette Gutherz, réalisatrice

Patricio Guzman, cinéaste

Leila Habchi, auteure, réalisatrice de documentaires

Janette Habel, universitaire, politologue

Erika Haglund, réalisatrice

Rachid Hami, réalisateur

Nadja Harek, réalisatrice

Laurent Hasse, auteur, réalisateur

Eric Hazan, éditeur, écrivain

Aubin Hellot, auteur, réalisateur, producteur

Henri Herré, réalisateur

Tiago Hespanha, réalisateur, producteur

Alexandre Hilaire, réalisateur

Esther Hoffenberg, réalisatrice

Aline Holcman, cinéaste documentariste

Robin Hunzinger, cinéaste

David Hurst, producteur et coprésident de l’association PEÑA

Nancy Huston, écrivaine

Isabelle Ingold, réalisatrice

Sara Jabbar-Allen, photographe

Danielle Jaeggi, cinéaste

Agnès Jahier, directrice de Périphérie

Nicolas Jallot, réalisateur

Patric Jean, auteur, réalisateur

Audrey Jean-Baptiste, réalisatrice

Thomas Jenkoe, réalisateur

Patrick Jeudy, réalisateur

Yves Jeuland, réalisateur

Gaelle Jones, productrice

Elisabeth Jonniaux, auteure, réalisatrice

Bruno Joucia, réalisateur

Chrystel Jubien, réalisatrice

Carole-Anne Junchat, comédienne

Naruna Kaplan de Macedo, cinéaste membre de l’Acid

Elisabeth Kapnist, réalisatrice

Michel Kaptur, réalisateur

Wiliam Karel, réalisateur

Alain Kasanda, réalisateur

Vergine Keaton, réalisatrice

Rahmatou Keita, réalisatrice

Judit Kele, réalisatrice

Anna-Célia Kendall, réalisatrice

Djamel Kerkar, réalisateur

Raymond Kevorkian, historien

Michel Khleifi, cinéaste

Caroline Kim-Morange, réalisatrice

Laurence Kirsch, auteur, réalisatrice

Nino Kirtadzé, cinéaste

Nicolas Klotz, cinéaste

Adriana Komives, réalisatrice

Béatrice Kordon, réalisatrice

Julia Kowalski, réalisatrice

Jasna Krajinovic, réalisatrice

Rachel Krief, réalisatrice et scénariste

Daniel Kupferstein, réalisateur

Claire Laborey, réalisatrice

Xavier Ladjointe, cinéaste

Matthieu de Laborde, producteur

Léo Lagrafeuille, réalisateur

Christian Lajoumard, réalisateur, producteur

Thomas Lallier, réalisateur, directeur de la photographie

Arnaud Lambert, réalisateur

Alexandre Lança, réalisateur

Didier Lannoy, auteur, réalisateur

Daisy Lamothe, cinéaste

Marion Lary, cinéaste

Laurie Lassalle, réalisatrice

Jean Lassave, cinéaste, documentariste

Cécile Lateule, cinéaste

Sébastien Laudenbach, réalisateur

Julia Laurenceau, réalisatrice

Olivier Laurent, monteur son

Frédérick Laurent, scénariste et réalisateur

Quentin Laurent, producteur

Emmanuel Le Ber, réalisateur

Erwan Le Duc, réalisateur

Cyril Le Grix, auteur, réalisateur

Aurore Le Mat, réalisatrice

Serge Le Peron, réalisateur

Pierre-François Lebrun, réalisateur

Julien Lecat, réalisateur

Luc Leclerc du Sablon, réalisateur

Carole Leeman, productrice

Nicolas Lemée, auteur, technicien en documentaire et animation

Louise Lemoine Torres, actrice, autrice

Quentin Lestienne, réalisateur

Elisabeth Leuvrey, réalisatrice

Mosco Levi Boucault, cinéaste

Jean-Gabriel Leynaud, réalisateur et chef opérateur

Laurent Lhermite, cinéaste

Sébastien Lifshitz, cinéaste

Philippe Lignières, cinéaste

Sylvie Lindeperg, historienne, professeure des universités, membre honoraire de l’Institut Universitaire de France

Marie Liotard, monteuse

Christophe Loizillon, réalisateur

Tessa Louise-Salomé, réalisatrice

Seloua Luste-Boulbina, philosophe

Benoit Maestre, réalisateur

Marie Maffre, réalisatrice

Olivier Magis, réalisateur

Sophie Mandonnet, chef monteuse de films

Marie Mandy, réalisatrice

Bernard Mangiante, réalisateur

Nathalie Mansoux, réalisatrice

Aurélien Manya, chef monteur

Nathalie Marcault, réalisatrice

Eva Markovits, critique

Claudia Marschal, réalisatrice

Philip Martin Lacroix, réalisateur

Alexandra Masbou, autrice, réalisatrice

Valérie Massadian, cinéaste

Guillaume Massart, réalisateur et producteur

Patricia Mazuy, réalisatrice

Hind Meddeb, cinéaste

Nadia Meflah, auteure, chargée de programmation

Angela Melitopoulos, artiste, cinéaste

Alexandra Mélot, productrice

Erik Menard, ingénieur du son

Kristell Menez, auteure, réalisatrice

Alois Menu Bernardet, acteur, réalisateur

Benjamin Mercui, producteur

Stéphane Mercurio, réalisatrice

Agnès Merlet, réalisatrice

Bernadette Mermier, cinéaste

Frederic Mermoud, réalisateur

Nicolas Mesdom, réalisateur

Jean-Henri Meunier, réalisateur

Julien Meunier, réalisateur

Muriel Meynard, productrice

Hélène Meynaud, sociologue

Arnaud de Mezamat, cinéaste, producteur, président du site film-documentaire.fr

Perrine Michel, réalisatrice

Thierry Michel, réalisateur

Eugénie Michel-Villette, productrice

Mathilde Mignon, réalisatrice

Laetitia Mikles, réalisatrice

Hélène Milano, cinéaste

Jonathan Millet, réalisateur

Edouard Mills-Affif, réalisateur

Jacques Mitsch, réalisateur

Frédéric Mitterrand, ancien ministre

Rodolphe Molla, monteur

Marielle Monpierre, réalisatrice

Gérard Mordillat, cinéaste, écrivain

Isabelle Moreau, exploitante

Laëtitia Moreau, réalisatrice, autrice

Roland Moreau, réalisateur, monteur, enseignant

Olivier Morel, professeur université USA

Manuela Morgaine, cinéaste

Anne Morin, réalisatrice

Emmanuelle Mougne, réalisatrice

Lucas Mouzas, auteur, réalisateur

Bruno Nahon, producteur

Nadine Naous, réalisatrice

Jean-François Naud, réalisateur

Fred Nicolas, auteur, réalisateur

Hervé Nisic, réalisateur

Joëlle Novic, réalisatrice

Anna Novion, réalisatrice

Orwa Nyrabia, directeur de l’IDFA

Raphaël O’Byrne, opérateur, réalisateur

Agathe Oléron, réalisatrice

Elsa Oliarj-Ines, réalisatrice

Valérie Osouf, réalisatrice

F. J. Ossang, écrivain, réalisateur

Mariana Otero, cinéaste

Bénédicte Pagnot, réalisatrice

Rithy Panh, cinéaste

Sonia Paramo, productrice

Dominique Pâris, monteuse

Denis Parrot, réalisateur

Anne Paschetta, auteur de documentaires pour le cinéma et la télévision

Jeanne Paturle, réalisatrice de documentaires animés

Marc Pavaux, réalisateur

Elisabeth Perceval, cinéaste

Viviane Perelmuter, réalisatrice

Yves Peretti (de), réalisateur

Anita Perez, chef monteuse

Renaud Personnaz, directeur de la photographie

Laurence Petit-Jouvet, réalisatrice

Monique Peyriere, historienne du cinéma documentaire (IIAC-LACI/ EHESS-CNRS)

Nicolas Philibert, réalisateur

Jean-Yves Philippe, réalisateur

Nora Philippe, réalisatrice

Raphaël Pillosio, producteur, coprésident de l’association PEÑA

Lila Pinell, réalisatrice

Sylvain Pioutaz, réalisateur

Christine Pireaux, autrice, productrice

Priscilla Pizzato, réalisatrice

Marine Place, auteure, réalisatrice

Béatrice Plumet, réalisatrice

Amalric Pontcharra (de), producteur

Gilles Porte, cinéaste

Christophe Postic, directeur artistique des États généraux du film documentaire de Lussas

Laure Pradal, réalisatrice

Sylvie Pras, responsable des Cinémas du Centre Pompidou

Franssou Prenant, cinéaste

Frédérique Pressmann, réalisatrice

Jérôme Prieur, réalisateur

Pierre Primetens, réalisateur

Olga Prud’homme Farges, réalisatrice, productrice

Olivier Raffet, directeur de la photographie

Frédéric Ramade, réalisateur

Jean-Jacques Rault, réalisateur

Isabelle Razavet, directrice de la photographie

Dominique Regueme, auteurs et réalisateurs

Jérémie Reichenbach, réalisateur

Franck Renaud, auteur-réalisateur

Marion Rey, chef-opératrice

Aurélie Ricard, monteuse

Chantal Richard, réalisatrice

Léo Richard, réalisateur et monteur

Hélène Ricome, réalisatrice

Nicolas Rincon Gille, réalisateur

Amanda Robles, responsable pédagogique de la Formation Alternée de l'ENSAV

João Pedro Rodrigues, cinéaste

Jane Roger, distributrice

Camille Rolin, productrice

Françoise Romand, cinéaste

Axelle Ropert, réalisatrice

François Rosolato, réalisateur

Laurent Roth, réalisateur

Christian Rouaud, réalisateur

Chantal Roussel, ancienne administratrice et membre des Ateliers Varan

Anna Roussillon, réalisatrice

Jean-Michel Roux, scénariste et réalisateur

Céline Rouzet, réalisatrice

Emmanuel Roy, réalisateur

Baptiste Saint-Dizier, monteur

Thomas Salvador, réalisateur

Pierre Salvadori, réalisateur

Julien Samani, cinéaste

Rima Samman, cinéaste, artiste

Jean Samouillan, scénariste, réalisateur

Gilles Sandoz, producteur

Andrea Santa, réalisatrice

Régis Sauder, réalisateur

Gabrielle Schaff, réalisatrice

Abraham Ségal, cinéaste

Ina Seghezzi, réalisatrice

Benjamin Serero, réalisateur

Reza Serkanian, cinéaste

Louis-Albert Serrut, auteur, réalisateur

Inger Servolin, gérante d'Iskra

Julie Siboni, réalisatrice

Charlotte Silvera, auteure, réalisatrice, productrice

Claire Simon, réalisatrice

Abderrahmane Sissako, cinéaste

Eyal Sivan, réalisateur

Peter Snowdon, réalisateur

Alexandra Sollogoub, autreure, réalisatrice

Vincent Sorrel, réalisateur

Michèle Soulignac, productrice

Anne Souriau, monteuse

Roger Souza, acteur, réalisateur

Heiny Srour, scénariste, réalisatrice, productrice

Ania Szczepanska, enseignante, chercheuse, réalisatrice

Jean-Marie Teno, réalisateur

Lidia Terki, cinéaste

Sabine Ternon, auteure, réalisatrice, monteuse

Mathias Théry, réalisateur

Serge Tigneres, réalisateur, scénariste, écrivain

Catherine Tissier, réalisatrice

Eliane de la Tour, cinéaste

Charlotte Tourrès, monteuse

François Tourtet, monteur, réalisateur

Marie-Claude Treilhou, cinéaste

Julien Triger, réalisateur

Gilles Trinques, cinéaste

Dominique Tripier-Mondancin, réalisateur, chef OPV

Elodie Trouvé, réalisatrice

Philippe Troyon, directeur adjoint de Périphérie

Dimitri Tuban, gérant de Pole Production

Jacky Tujague, réalisateur

Laetitia Tura, réalisatrice

Lydie Turco, autrice, réalisatrice

Gabriel Turkieh, auteur, producteur

Anja Unger, réalisatrice

Valérie Urréa, réalisatrice

André Van In, cinéaste, membre des Ateliers Varan

Valentine Varela, réalisatrice

Isabelle Vayron, auteure, réalisatrice

Paula Vélez Bravo, réalisatrice

Cédric Venail, auteur-réalisateur

Florent Verdet, réalisateur, producteur

Martin Verdet, réalisateur

François Vergès, historienne

Virginie Véricourt, monteuse, réalisatrice

Laure Vermeersch, cinéaste, administratrice L’ACID

Marie Vermillard, cinéaste

Marie Vernalde, auteure - réalisatrice

Béatrice Vernhes, réalisatrice

Aurélien Vernhes-Lermusiaux, réalisateur

Arnaud Viard, réalisateur

Ludovic Vieuille, réalisateur

Vanina Vignal, réalisatrice

Catalina Villar, réalisatrice

Emmanuelle Villard, réalisatrice

Maxence Voiseux, réalisateur

Alice Voisin, scénariste, réalisatrice

Colia Vranici, réalisatrice

Nicolas Wadimoff, réalisateur

Denis Walgenwitz, cinéaste

Juliette Warlop, scénariste documentaire

Éléonore Weber, réalisatrice

Annette Wieviorka, historienne

Anne-Catherine Witt, productrice

Zoé Wittock, réalisatrice

Olivier Wlodarczyk, producteur

Carole Wrona, écrivaine

Josiane Zardoya, monteuse

Yolande Zauberman, cinéaste

Caroline Zéau, co-présidente de Périphérie

Anouk Zivy, monteuse

Patrick Zocco, acteur, réalisateur

Organisations :

AARSE - Association des Auteurs Réalisateurs du Sud-Est

ACID - Association du cinéma indépendant pour sa diffusion

Addoc - Association des cinéastes documentaristes

Cinéastes non alignées

Documentaire sur grand écran

Etats généraux du documentaire - Lussas

Iskra

L'ARBRE - Association des Auteurs Réalisateurs en Bretagne,

L'ARNO - association Auteur.e.s Réalisateur.trice.s en Normandie

Les ateliers Varan

Le CRAC Collectif de réalisateurs – auteurs Corses

LMA - Les Monteurs associés

L’Union des Chefs Opérateurs

PEÑA - Produire en Nouvelle Aquitaine

Périphérie

SFR-CGT - Syndicat français des réalisateurs CGT

Cette tribune initiée par la Société des réalisateurs de films (SRF) et parue aujourd'hui dans Le Monde est signée par près de 50 organisations et plus de 800 professionnels du cinéma parmi lesquels Yvan Attal, Jacques Audiard, Antoine Barraud, Bertrand Bonello, Louise Bourgoin, Guillaume Canet, Laurent Cantet, Marion Cotillard, Anaïs Demoustier, Claire Denis, Sylvain Desclous, Valérie Donzelli, Philippe Faucon, Julie Gayet, Cédric Klapisch, Laurent Lafitte, Noémie Lvovsky, Chiara Mastroianni, Emmanuel Mouret, Pierre Niney, Axelle Ropert, Jean-Paul Rouve, Jean-Paul Salomé, Léa Seydoux, Gaspard Ulliel, Aurélien Vernhes-Lermusiaux, Karin Viard …

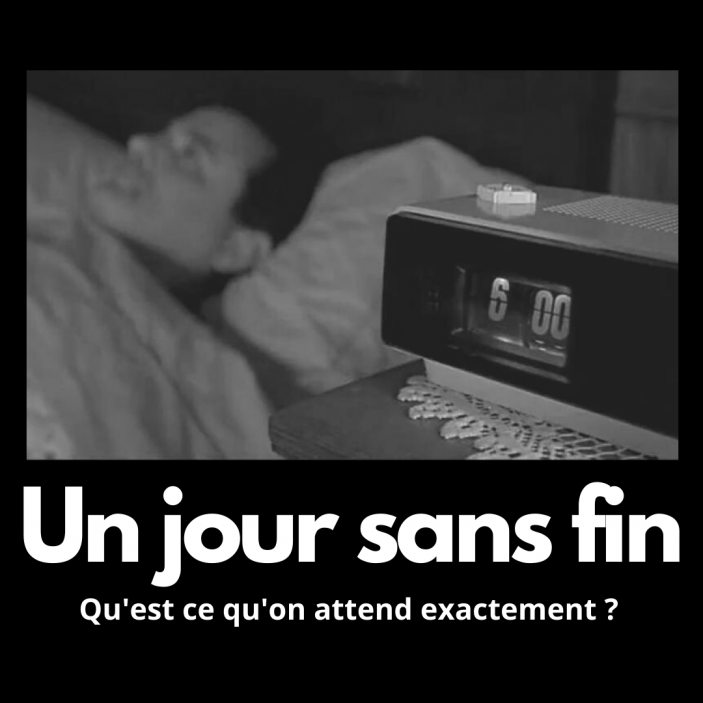

UN JOUR SANS FIN

Qu'est-ce qu'on attend exactement ?

Aujourd'hui, et depuis de très longs mois, les 5 913 écrans des 2 046 cinémas de France sont maintenus fermés au nom d'un principe de précaution sanitaire pourtant contredit par un avis du Conseil scientifique du 26 octobre et par l'étude ComCor de l'Institut Pasteur du 10 décembre 2020.

Aujourd'hui nous pourrons donc, encore et toujours, faire la queue pour aller acheter des baskets ou une glace, nous entasser dans les supermarchés ou prendre le train, même bondé, mais nous ne pourrons pas aller au cinéma. Ni au théâtre. Et cela malgré la mise en place d'un protocole sanitaire des plus stricts et des plus fiables dès le premier jour du déconfinement.

Au gré des chiffres, des variants, des politiques d'image, d'annonce, de culpabilisation ou d'intimidation, nous avons le sentiment d'être éradiqués. Et alors quoi ? On reste fermé un an, deux ans ? Pour toujours ?

Monsieur le Président, nous voudrions préciser une chose que l'opinion publique ne sait pas, mais que, bien plus grave, vous ne semblez pas savoir non plus : le cauchemar que vit l'industrie du cinéma, ses travailleurs et travailleuses, n'est pas tant celui de l'année passée, certes extrêmement difficile, mais bel et bien celui des deux voire trois années à venir. Chaque semaine de fermeture ajoute à la catastrophe en marche.

C'est l'avenir d'une profession qui est hypothéqué, à mesure que les films terminés s'empilent chaque semaine sur les étagères des distributeurs. C'est le « tout plateforme » qui s'installe dans les habitudes et dévalorise nos ambitions et nos droits. C'est une filière industrielle économique forte de 340 000 emplois qui coule. C'est un monde de débats et d'idées qui s'appauvrit considérablement. Car le cinéma ne se préoccupe pas que du cinéma. Il se préoccupe de tout ce qui fait société, ouvre à la réflexion, à la discussion, amène la rencontre avec ce public qui nous manque à hurler. Et à qui l'on manque.

Quel gâchis.

Quelle violence.

Quelle injustice.

Combien de fois faudra-t-il répéter qu'aucun théâtre, lieu de culture ou salle de cinéma n'a été un cluster ? Combien de fois faudra-t-il répéter que nous ne sommes ni des troubadours égoïstes et déconnectés, ni des divas dans des tours d'ivoire mais bel et bien des femmes et des hommes responsables, conscients de la gravité de la situation ? Que le cinéma français est la troisième cinématographie la plus importante du monde, et que vous risquez de la faire s'effondrer en à peine un an.

Monsieur le Président, une étude allemande menée par l'Institut Hermann Rietschel (Université de Berlin) vient de conclure que les salles de cinéma sont deux fois plus sûres que les supermarchés et trois fois plus sûres que les voyages en train. Lisez-la !

Votre silence et celui de votre gouvernement sont en train de tuer le cinéma français, et plus généralement une grande partie de notre culture.

Dans le respect des gestes barrières, de la distanciation physique et d'une jauge qui permette à chacun d'être en sécurité : ré-ouvrez les salles ! Maintenant !

Signataires :

Margot Abascal, comédienne

Judith Abitbol, cinéaste

Jean Achache, réalisateur et producteur

Mona Achache, réalisatrice

Julie Aguttes, réalisatrice

Vicentia Aholoukpé, exploitant de salles

Fleur Albert, réalisatrice

Fulvia Alberti, réalisatrice

Karin Albou, scénariste, réalisatrice et écrivaine

José Alcala, scénariste et réalisateur

Florence Alexandre, attachée de presse

Inès Alez-Martin, accessoiriste plateau

Rémi Allier, réalisateur

Siegrid Alnoy, scénariste et réalisatrice

Noël Alpi, réalisateur

Oulaya Amamra, comédienne

Nathan Ambrosioni, réalisateur

Shirel Amitay, scénariste et réalisatrice

Viviani Andriani, attachée de presse

Claire Angelini, artiste et réalisatrice indépendante

Théodore Anglio-Longre, étudiant en master de cinéma et critique

Alix Anne, réalisatrice

Charlie Anson, acteur

Eric Altmayer, producteur

Nicolas Altmayer, producteur

Marie-France Alvarez, comédienne

Cristèle Alves Meira, réalisatrice

Patrick André, producteur

Christophe Andréi, scénariste et réalisateur

Hélène Angel, scénariste et réalisatrice

Stéphane Arnoux, réalisateur

Ariane Ascaride, actrice

Aure Atika, comédienne

Yvan Attal, comédien

Samuel Aubin, scénariste

Nicolas Aubry, réalisateur

Jacques Audiard, réalisateur

Jean Luc Audy, chef opérateur son

Axel Auriant, comédien

Serge Avedikian, comédien, auteur et réalisateur

Jocelyne Ayella, médecin

Myriam Aziza, réalisatrice

Anne Azoulay, comédienne et réalisatrice

Noé Bach, directeur de la photographie

Sébastien Bailly, réalisateur

Coralie Barelier, assistante chargée de figuration

Matthieu Bareyre, réalisateur

Olivier Baroux, réalisateur

Claude Barras, réalisateur et scénariste

Claire Barrau, auteure, productrice

Antoine Barraud, réalisateur

Vincent Barre, sculpteur et réalisateur

Patricia Barsanti, présidente de la société Cinématographique Lyre

Sophie Bataille, attachée de presse

Luc Battiston, réalisateur

Jean-Pierre Bastid, auteur, réalisateur

Pierre Baussaron, producteur

Mathilde Bayle, scénariste et réalisatrice

Florian Beaume, scénariste et réalisateur

Frank Beauvais, réalisateur

Xavier Beauvois, réalisateur

Pierre Beccu, auteur, réalisateur

Noémie Bédrède, programmatrice

Alice Belaidi, actrice

Raymond Bellour, directeur de recherche honoraire au CNRS, membre de la rédaction de Trafic, revue de cinéma

Lucas Belvaux, réalisateur

Kaouther Ben Hania, réalisatrice

Adila Bendimerad, actrice, productrice

Alain Benguigui, producteur

Arnaud Bénoliel, scénariste, réalisateur

Tanguy Bernard, musicien et réalisateur

Marc Bertin, comédien

Vanessa Bertin, assistante de production

Diane Bertrand, cinéaste

Fatima Bianchi, monteuse, réalisatrice

Thomas Bidegain, scénariste et réalisateur

Lisa Billuart-Monet, réalisatrice

Liouba Bischoff, enseignante-chercheuse

Sylvia Biville, comptable

Catherine Bizern, déléguée générale du Cinéma du Réel

Bernard Blancan, comédien et réalisateur

Christian Blanchet, cinéaste

Lise Blanchet, journaliste

Léo Blandino, auteur, réalisateur

Catherine Blangonnet-Auer, directrice de rédaction Images documentaires

Laurent Blois, délégué général du SPIAC

Sophie Blondy, réalisatrice

Thalie Boccabella, régisseuse

Philip Boëffard, producteur

Romane Bohringer, cinéaste

Maxime Boilon, membre de RegarDocc

Aurélie Boivin, réalisatrice et photographe

Nicolas Bole, coordinateur général de festival

Georges Bollon, retraité de l’action culturelle cinématographique

Mathieu Bompoint, producteur

Caroline Bonmarchand, productrice

Jérôme Bonnell, réalisateur

Bertrand Bonello, cinéaste

Valérie Bonneton, actrice

Aurélie Bordier, déléguée générale de l’ACID

Florence Borelly, productrice

Claudine Bories, réalisateur

Lucie Borleteau, réalisatrice

Gabriel de Bortoli, attaché de presse

Claude Bossion, réalisateur

Marie Bottois, monteuse

Odile Bouchet, membre actif de l’Association Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse ARCALT

Laurent Bouhnik, réalisateur

Lucie Boujenah, comédienne

Louise Bourgoin, actrice

Sophie Bouteiller, scripte, 1ère assistante réalisateur·ice

Karine Boutroy, architecte scénographe

Diane Sara Bouzgarrou, cinéaste

Leyla Bouzid, réalisatrice

Guillaume Brac, réalisateur

Sandrine Brauer, productrice

Guillaume Bréau, réalisateur et scénariste

Sophie Bredier, réalisatrice

Jean Bréhat, producteur

Jean Breschand, scénariste

Adrien Bretet, producteur

Eric-John Bretmel, réalisateur

Pascale Breton, réalisateur

Caroline Brésard, comédienne

Peter Brook, metteur en scène, acteur, réalisateur et écrivain

Marie Brugière, comédienne, metteuse en scène de théâtre

Dorine Brun, réalisatrice

Rosalie Brun, déléguée générale de la SRF

Damien Brunner, producteur

Didier Brunner, producteur

Claire Burger, réalisatrice

Gaël Cabouat, producteur

Arthur Cahn, auteur, réalisateur

Hubert Caillard, avocat

Thomas Cailley, réalisateur

Laure Calamy actrice

Chloé Cambournac, chef décoratrice

Géraldine Cance, attachée de presse

Guillaume Canet, acteur et réalisateur

Laurent Cantet, réalisateur

Marilyne Canto, comédienne

Christine Cardaropoli, chef maquilleuse, chef coiffeuse

Johanna Careire, directrice Artistique Festival International du Film Indépendant de Bordeaux

Patrice Carré, journaliste et réalisateur

Stéphane Carreras, productrice

Nyima Cartier, réalisatrice

Yannick Casanova, réalisateur

Catherine Castel, réalisatrice

Charles Castella, réalisateur

Anna Cazenave Cambet, réalisatrice

Emilie Cazenave, actrice

Sophie Chaffaut, attachée de presse

Patrice Chagnard, réalisateur

Etienne Chaillou, réalisateur

Emmanuel Chain, producteur

Marie-Sophie Chambon, scénariste-réalisatrice

Arié Chamouni, producteur

Céline Chapdaniel, productrice

Marie de Chassey, scripte

Chantal Chatelain, représentante de spectateurs

Olivier Charasson, acteur

Elsa Charbit, directrice artistique d’Entrevues festival international du Film de Belfort

Eric Charbot, producteur

Jérémie Charrier, attaché de presse

Hubert Charuel, réalisateur

Carole Chassaing, productrice

Remi Chaye, réalisateur

Sarah Chazelle, distributrice

Judith Chemla, actrice

André Chesneau, retraité

Catherine Chesnau, artiste peintre

Colin Chesneau, monteur

Camille Chevalier, secrétaire générale adjointe de la Quinzaine des réalisateurs

Emmanuel Chevalier, distributrice

Laurent Chevallier, réalisateur

Brigitte Chevet, réalisatrice

Louise Chevillotte, comédienne

Malik Chibane, réalisateur

Benoît Chieux, réalisateur

Patric Chiha, réalisateur

Maguy Cisterne, secrétaire générale du festival de Brive

Christine Citti, actrice, autrice

Hung-Chun Chen, réalisatrice

Nathalie Cheron, directrice de casting, Présidente de l’ARDA

Manuel Chiche, gérant The Jokers Films

Vanya Chokrollahi, réalisateur

Jean Paul Civeyrac, attaché de press

Jeremy Clapin, réalisateur

Marion Clauzel, scénariste

Marie Clément, enseignante en cinéma

Alexandre Coffre, réalisateur, scénariste

Clément Cogitore, réalisateur

Christophe Cognet, réalisateur

Abraham Cohen, réalisateur

Joachim Cohen, assistant d’agent artistique

Richard Copans, réalisateur et producteur

Louise Coldefy, actrice

Christine Colin Milko, adaptatrice doublage

Etienne Comar, réalisateur

Muriel Combeau, actrice

Jean-Louis Comolli, réalisateur et écrivain

Anne Consigny, comédienne

Thierry Consigny, publicitaire

Philippe Coquillaud-Coudreau, directeur du cinéma Le Méliès à Pau

Catherine Corsini, réalisatrice

Marion Cotillard, comédienne

Jean Cottin, producteur

Manon Coubia, réalisatrice

Bénédicte Couvreur, productrice

Vero Cratzborn, réalisatrice

Anne-Claire Créancier, directrice de production

Marc-Benoît Créancier, producteur

Jeanne Crépeau, réalisatrice et formatrice

Juliette Crété, 1ère Assistante mise en scène

Jean-Noël Cristiani, réalisateur

Romain Cros, premier assistant réalisateur

Laurent Crouzeix, délégué général du festival Sauve Qui peut le court métrage

Delphine Crozatier, présidente de Contrebande Productions

Johann Cuny, acteur

Jean-Jacques Cunnac, auteur-réalisateur

Isabelle Czajka, réalisatrice

Didier d’Abreu, cinéaste

Raphaëlle Danglard, agent artistique

Marie Daniel, directrice de l'IFFCAM

Benoit Danou, producteur

Danièle D’Antoni, agent artistique

Aurélie Dard, attachée de presse

Fleur Dagorn, étudiante en production audiovisuelle

Isabelle Dario, réalisatrice et monteuse

Joao Da Rocha, doctorant en littérature française

Judith Davis, réalisatrice et comédienne

Antoine de Bary, réalisateur

Marie de Busscher, réalisatrice

Albane de Jourdan, productrice

Marie Jade Debard, comédienne

Christophe Dejours, psychiatre, psychanalyste, professeur émérite à l'Université Paris Nanterre

Patrick Dekeyser, vidéaste

Isabelle Delbecq, cheffe décoratrice

Emilie Deleuze, réalisatrice

Sarah Delmas, directrice des développements

Natacha Delmon Casanova, productrice

Edouard Deluc, scénariste et réalisateur

Sophie Delvallée, réalisatrice

Emmanuelle Demoris, réalisatrice

Anaïs Demoustier, actrice

Arnaud Demuynck, réalisateur

Claire Denis, réalisatrice

Florence Denou, actrice

David Depesseville, réalisateur

Eugénie Deplus, directrice de post production

Pauline de Raymond, responsable de programmation à la Cinémathèque française

Arnaud des Pallières, réalisateur

Tom Dercourt, producteur

Julien Deris, producteur

Cécile Déroudille, réalisatrice

Caroline Deruas, réalisatrice

Guillaume Descamps, secrétaire général du Festival des Trois Continents

Sylvain Desclous, réalisateur

Christophe Desenclos, directeur de production

Daniel Deshays, ingénieur du son

Antoine Desrosieres, réalisateur

Alexandre Desrousseaux, acteur

Marion Desseigne Ravel, scénariste et réalisatrice

Emmanuelle Devos, actrice

Eric Devulder, chef opérateur du son

Marcial Di Fonzo Bo, acteur et directeur de la Comédie de Caen

Katell Djian, chef opérateur

Vanessa Djian, productrice

Didar Domehri, productrice

Timothée Donay, distributeur

Anthony Doncque, producteur

Valérie Donzelli, réalisatrice et actrice

Clément Dorival, réalisateur

Christine Dory, cinéaste

Laetitia Dosch, actrice

Alice Douard, réalisatrice

Claire Doyon, cinéaste

Céline Drean, scénariste et réalisatrice

Evelyne Dress, auteur, réalisateur et producteur

Léa Drucker, comédienne

Émérance Dubas, réalisatrice

Bernard Dubois, réalisateur

Claire Duburcq, actrice

Cécile Ducrocq, réalisatrice

David Dufresne, réalisateur

Marc Dugain, réalisateur

Pierre Dugowson, réalisateur

Hervé Duhamel, directeur de production cinéma

Sandrine Dumas, réalisatrice

Annick Dumout

Pierre-Nicolas Durand, réalisateur

Karine Durance, attachée de presse

Riton Dupire-Clément, chef décorateur

Claire Duburcq, actrice

Jean Pierre Duret, ingénieur du son

Léo Dussollier, acteur

Claude Duty, réalisateur

Chloé Duval, réalisatrice

Roland Edzard, réalisateur

Nadia El Fani, réalisatrice

Ismaël El Iraki, réalisateur

Kamal El Mahouti, réalisateur

Nicolas Elghozi, producteur

Philippe Elusse, auteur réalisateur

Jean-Bernard Emery, attaché de presse

Licia Eminenti, scénariste et réalisateur

Mareike Engelhardt, réalisatrice

Octavio Espirito Santo, directeur de la photographie

Laurine Estrade, réalisatrice

Audrey Estrougo, réalisatrice

Séréna Evely, travailleur indépendant dans le domaine culturel

Hicham Falah, cinéaste, délégué général du Festival International de film Documentaire à Agadir et Directeur artistique du Festival international du film de femmes de Salé

Jacques Fansten, réalisateur

François Farellacci, réalisateur

Coralie Fargeat, réalisatrice

Frédéric Farrucci, réalisateur

Philippe Faucon, réalisateur

Cyrielle Faure, réalisatrice

Julia Faure, comédienne

Pascale Faure, productrice

Léa Fehner, réalisatrice

Michel Feller, producteur

Cécile Felsenberg, agent artistique

Julien Féret, producteur et réalisateur

Ariza Fernando, directeur Festival Huelas

Maud Ferrari, scénariste et réalisatrice

Linda Ferrer Roca, réalisatrice

Jeanne Ferron, comédienne

Michel Ferry, réalisateur et exploitant de salles

Anaïs Feuillette, documentariste

Agnès Feuvre, scénariste

Francine Filatriau, chef opérateur, réalistrice

Emmanuel Finkiel, réalisateur

Aline Fischer, scénariste et réalisatrice

Chantal Fischer, productrice

Marie Fischer, 1ère assistante réalisateur

Stéphane Foenkinos, auteur et réalisateur

Victoria Follonier, monteuse

Fanny Fontan, scénariste et réalisatrice

Camille Fontaine, scénariste réalisatrice

Benoît Forgeard, réalisateur

Aurélie Fournier, professeur de lettres

Leila Fournier, responsable de distribution artistique

Eric Fourniols, scénariste, réalisateur

Tristan Francia, auteur, réalisateur

Christine François, réalisatrice

Samuel François-Steininger, producteur

Jacques Frétel, retraité

Brahim Freita, auteur et réalisateur

David Frenkel, producteur

Manuela Frésil, cinéaste

Damien Fritsch, réalisateur

François Fronty, réalisateur

Jones Gaëlle, productrice

Jean-Luc Gaget, scénariste

Luc Gallissaires, réalisateur

Antoine Garceau, réalisateur

Laurence Garret, cinéaste

Florence Gastaud, productrice

David Gauquié, producteur

Julie Gayet, réalisatrice

Cyril Gelblat, réalisateur

Hugo Gélin, réalisateur

Fabrice Genestal, réalisateur

Sylvain George, réalisateur

Anne Georget, réalisatrice, présidente du FIPADOC

Anne Gerles, coordinatrice de production

Hassam Ghancy, acteur

Denis Gheerbrant, réalisateur

David Gheron Tretiakoff, plasticien

Mariette Gutherz, réalisatrice

Pauline Gilbert, directrice de post-production

Yann Gilbert, producteur

Léa Gilet-Lorand, assistante casting

Bernard Gilhodes, scénariste, réalisateur et reporter

Claudie Gillot-Dumoutier, présidente de l’association Cinéma l’Écran à Saint-Denis

Thomas Gilou, scénariste et réalisateur

Alice Girard, productrice

Elise Girard, réalisatrice

Hippolyte Girardot, comédien

Jacques-Rémy Girerd, auteur et réalisateur

Félix de Givry, réalisateur

Delphine Gleize, réalisatrice

Lucas Gloppe, réalisateur

Fabrice Gobert, réalisateur

Fabrice Goldstein, producteur

Marion Gollety, déléguée cinéma du SPI

Tito González García, réalisateur

Yann Gonzalez, réalisateur

Florent Gouëlou, réalisateur

Diego Governatori, réalisateur

Christine Gozlan, productrice

Alexander Graeff, réalisateur

Laurence Granec, attachée de presse

Camille Grangé, scénariste

Denys Granier-Deferre, réalisateur

Emmanuel Gras, réalisateur

Alexandra Grau de Sola, réalisatrice, scénariste

Eugène Green, cinéaste et écrivain

Pascal Greggory, acteur

Audrey Grimaud, attachée de presse

Benjamin Groussain, steadicamer

David Grumbach, directeur général Bac Films

Samir Guesmi, acteur et réalisateur

Dominique Guerin, productrice

José Luis Guerin, réalisateur

Philippe Guilbert, directeur de la photographie

Olivier Guillaume, mixeur

Pierre Guyard, producteur

Patrick Hadjadj, réalisateur

Stéphanie Halfon, chargée de développement

Arthur Hallereau, directeur marketing

Virginie Hallot , comédienne, metteure en scène et scénariste

François Hamel, directeur de production

Rachid Hami, réalisateur

Violaine Harchin, distributrice

Ted Hardy-Carnac, réalisateur

Antoine Héberlé, directeur de la photographie

Arnaud Hemery, scénariste

Judith Henry, comédienne

Ludovic Henry, producteur, co-président du ROC

Laurent Herbiet, réalisateur et scénariste

Noël Herpe, réalisateur

Clotilde Hesme, actrice

Laurent Heynemann, réalisateur

Alexandre Hilaire, réalisateur

Mireille Hilsum, professeure émérite de l’Université Jean Moulin Lyon 3

Xavier Hirigoyen, directeur de la distribution

Esther Hoffenberg, réalisatrice et productrice

Julien Hosmalin, réalisateur

Armel Hostiou, cinéaste

Gabrielle Hours, directrice de production

Danielle Jaeggi, réalisatrice

Raphaël Jacoulot, réalisateur

Olivier Jahan, réalisateur

Catherine Jarrier, chef décoratrice

Diane Jassem, productrice

Audrey Jean-Baptiste, réalisatrice

Thomas Jeand’heur, comédien

François-Régis Jeanne, réalisateur

Thomas Jenkoe, réalisateur

Vanessa Jerrom, attachée de presse

Charlie Joirkin, comédienne

Gaëlle Jones, productrice

Thierry Jousse, réalisateur et producteur radio

Guillaume Juhel, directeur marketing

Valérie Jung, scénographe

Régine Jusserand, monteuse

Jean Kalman, créateur lumières

Daniel Kamwa, acteur et réalisateur

Leslie Kaplan, écrivain

Naruna Kaplan de Macedo, cinéaste membre de l'ACID

Sam Karmann, comédien, réalisateur

Sehrat Karaaslan, réalisateur

Valérie Karsenti, comédienne

Vergine Keaton, réalisatrice

Marc Khanne, réalisateur documentaire

Canelle Kieffer-Silou, directrice de production et post-production

Christine Kiehl, maître de conférences, directrice L3, département d'études du monde anglophone, département d'arts du spectacle, Université Lumière Lyon 2

Nadège Kintzinger, chef monteuse image

Laurence Kirsch, auteure et réalisatrice

Cédric Klapisch, réalisateur

Florent Klockenbring, opérateur du son

Manon Kneusé, comédienne

Beaudoin Koenig, réalisateur

Anne Lise Kontz, attachée de presse

Béatrice Kordon, réalisatrice

Corinne Kouper, productrice

Nathalie Kouper, coordinatrice générale du festival Paris Courts Devants

Julia Kowalski, réalisatrice

François Kraus, producteur

Rachel Krief, réalisatrice, scénariste

Jean Labadie, directeur général Le Pacte

Manele Labidi, réalisatrice

Pierre Lacan, réalisateur

Joris Lachaise, réalisateur

Madeleine Lacombe, retraitée, théâtre amateur

Vincent Lacoste, acteur

Didier Lacourt, distributeur Diaphana

Nathalie Lacroix, comédienne

Laurent Lafitte, acteur et réalisateur

Joachim Lafosse, réalisateur

Leslie Lagier, réalisatrice

Marion Laine, réalisatrice

Alexandre Lamarque A.F.C, directeur de la photographie

Marion Lambert, comédienne

Alexandre Lança, cinéaste, co-président du ROC

Kloé Lang, réalisatrice

Didier Lannoy, auteur réalisateur

Massoumeh Lahidji, interprète

Séverine Lajarrige, attachée de presse

Véronique Lalubie, réalisatrice

Élise Larnicol, actrice

Maria Larrea, réalisateur

Jean-Marie Larrieu, réalisateur

Kristina Larsen, productrice

Eric Lartiguau, réalisateur

Sonia Larue, réalisatrice

Marion Lary, réalisatrice

Laurence Lascary, productrice

Manu Laskar, acteur et cinéaste

Sarah Lasry, réalisatrice

Albertine Lastera, monteuse

Sébastien Laudenbach, réalisateur

Julie Leclerc, habilleuse

Luc Leclerc du Sablon,réalisateur

Lidia LeBer Terki, réalisatrice

Gabriel Le Bomin, réalisateur

William Lebghil, comédien

Anna Lebovits, comédienne

Julien Lecat, réalisateur

Michel Leclerc, scénariste, réalisateur

Quentin Lecocq, réalisateur

Erwan Le Duc, réalisateur

Murielle Lefebvre, comédienne

Michelle Le Gaffric, collaboratrice d’agent artistique

Cyril le Grix, réalisateur et metteur en scène

Jean-Baptiste L’Herron, agent artistique

Karolyne Leibovici, publicist de talents

Nolwenn Lemesle, scénariste et réalisatrice

Louise Lemoine Torrès, actrice et scénariste

Alban Lenoir, comédien

Blandine Lenoir, réalisatrice

Serge Le Péron, réalisateur

Grégoire Leprince-Ringuet, acteur, réalisateur

Etienne Lerbret, attaché de presse indépendant

Anthony Lesaffre, producteur

Quentin Lestienne, réalisateur

Florence Lesven, directrice de production

Guillaume Levil, scénariste et réalisateur

Elisabeth Leuvrey, réalisatrice

Karen Levy Bencheton, productrice

Lorraine Lévy, réalisatrice

Christelle Lheureux, scénariste, réalisatrice et enseignante

Philippe Liégeois, producteur

Philippe Lignières, cinéaste

Carl Lionnet, scénariste et réalisateur

Jean-Louis Livi, producteur

Philippe Locquet, réalisateur

Florence Loiret Caille, comédienne

Franco Lolli, réalisateur

Antoine Lopez, cofondateur du festival de Clermont-Ferrand

Chloé Lorenzi, attachée de presse

Marie Losier, réalisatrice et artiste

Emile Louis, assistant réalisateur

Olivier Loustau, réalisateur

Marie-Ange Luciani, productrice

Nicolas Lugli, réalisateur

Anne Luthaud, déléguée générale du GREC

Noémie Lvovsky, scénariste, réalisatrice et actrice

Jean Mach, producteur, réalisateur

Lisa Macheboeuf, scénariste

Gregory Magne, scénariste et réalisateur

Celia Mahistre, attachée de presse

Juliette Maillard, 1ère assistante réalisation

Pierre Maillet, acteur, metteur en scène

Gaëlle Malandrone, comédienne

Caroline Maleville, programmatrice

Yohan Manca, scénariste, réalisateur et acteur

Bertrand Mandico, réalisateur

Marie Mandy, réalisatrice

Damien Manivel, réalisateur

Naël Marandin, réalisateur

François Margolin, réalisateur et producteur

Zulmira Marquet, auto-entrepreneuse

Paul Marques Duarte, réalisateur

Juliette Martinaud, alternante juriste

Laila Marrakchi, réalisatrice

Corinne Masiero, comédienne

Marie Masmonteil, productrice

Babette Masson, directrice de compagnie de théâtre

Lucas Masson, réalisateur, monteur

Chiara Mastroianni, actrice

Claire Mathon, directrice de la photographie

Marie-Annick Mattioli, maîtresse de conférences en anglais

Edouard Mauriat, producteur

Nicolas Maury, réalisateur, acteur

Pierre Mazingarbe, réalisateur

Chloé Mazlo, réalisatrice

Mohamed Megdoul, réalisateur

Boris Mendza, producteur

Jean-Luc Mengus, correcteur et secrétaire de rédaction de la revue Tafic

Marie-Castille Mention-Schaar, scénariste, réalisatrice et productrice

Aloïs Menu Bernadet, acteur et réalisateur

Stéphane Mercurio, réalisateur

Agnès Merlet, réalisatrice

Vincent Merlin, directeur de Cinémas 93

Frédéric Mermoud, réalisateur

Nicolas Mesdom, réalisateur

Nina Meurisse, comédienne

Constance Meyer, réalisatrice

Mathilde Mignon, réalisatrice

Élise Mignot, directrice Café des Images

Radu Mihaileanu, réalisateur

Perrine Mihel, réalisatrice

Viktor Miletić, réalisateur

Emmanuelle Millet, réalisatrice

Céline Milliat Baumgartner, actrice

Félix Moati, acteur-réalisateur

Dominik Moll, réalisateur

Grégory Montel, comédien

Anne Monfort, metteuse en scène

Béatrice Moreno, auteure et productrice

Manuela Morgaine, réalisateur

Keren Moriano, productrice

Hélène Morsly, actrice et réalisatrice

Maxime Motte, réalisateur

Emmanuel Mouret, réalisateur

Florence Muller, comédienne

Véronique Müller, comédienne

Xavier Mussel, acteur, scénariste et réalisateur

Mathilde Muyard, chef monteuse

Louise Narboni, réalisatrice

Jean-Francois Naud, documentariste

Kim Nguyen, directrice de production

Fred Nicolas, scénariste et réalisateur

Loïc Nicoloff, scénariste, réalisateur

Nathan Nicolovitch, cinéaste

Pierre Niney, comédien

Sofia Norlin, réalisatrice

Valentina Novati, productrice et distributrice

Joëlle Novic, réalisatrice

Anna Novion, réalisatrice

Christophe Offenstein, réalisateur

Agathe Oléron, autrice, réalisatrice

Delphine Olivier, attachée de presse

Etienne Ollagnier, distributeur

Valérie Osouf, réalisatrice

Manon Ott, réalisatrice

Thomas Ordonneau, producteur

Damien Ounouri, réalisateur

Bénédicte Pagnot, réalisatrice

Géraldine Pailhas, actrice

Nalin Pan, auteur, réalisateur

Capucine Pantin, assistante de décoration

Marie-Christine Parcot, chargée de communication

Mélanie Parent-Chauveau, scripte

Daniel Paris, réalisateur et écrivain

Antoine Parouty, directeur de la photographie

Doriane Pasquale, comédienne et réalisatrice

Michel Patient, réalisateur

Héloïse Pelloquet, réalisatrice

Stéphanie Perard, comédienne

Antoine Pereniguez, gérant de Diagonal Cinémas à Montpellier

Antonin Peretjatko, réalisateur

Thomas Percy, attaché de presse

Alexandre Perez, auteur et réalisateur

Elisabeth Perez, productrice

Nahuel Perez Biscayart, acteur

Sandie Perez, directrice de casting

Léa Pernollet, scénariste

Julie Perreard, auteure, réalisatrice

Mireille Perrier, actrice

Bruno Pesery, producteur

Martin Peterolff, réalisateur

Philippe Petit, réalisateur

Sylvère Petit, réalisateur

Laurence Petit-Jouvet, réalisatrice

Benoît Pétré, réalisateur

Olivier Peyon, réalisateur

Nora Philippe, réalisatrice

Alexandra Pianelli, réalisatrice

Pierre Pinaud, réalisateur

Sylvain Pioutaz, réalisateur

Xavier Plèche, producteur

Sébastien Plessis, chef électricien

Caroline Poggi, réalisatrice

Marie Poitevin, réalisatrice

Morgan Pokée, programmateur Cinéma Le Concorde La Roche-sur-Yon et comité de sélection de la Quinzaine des Réalisateurs

Bénédicte Portal, scénariste

Fany Pouget, première assistante réalisation

Jean Baptiste Pouilloux, réalisateur

Romain Poujol, directeur marketing

Laure Pradal, réalisatrice

Joana Preiss, actrice et réalisatrice

Shalimar Preuss, réalisatrice

Vincent Prin

Mathilde Profit, réalisatrice

Anne-Marie Puga, réalisatrice

Jean-Philippe Puymartin, acteur, réalisateur, directeur artistique

Andréa Queralt, productrice

Marie Queysanne, attachée de presse

François Quiqueré, monteur

Olivier Rabourdin, acteur

Anastasia Rachman, distributrice

Alain Raoust, réalisateur

Emmanuel Alain-Raynal, producteur

Isabelle Rebre, cinéaste

Catherine Rechard, documentariste

Antoine Rein, producteur

Antoine Reinartz, comédien

Cécile Remy-Boutang, directrice de production

Cyrill Renaud, directeur de la photographie

Guillaume Renusson, réalisateur

Quentin Reynaud, réalisateur

Damien Riba, réalisateur, compositeur et producteur

Pascal Ribier, ingénieur du son

Xavier Rigault, producteur

André Rigaut, ingénieur du son

Vincent Rinaldi, assistant monteur

Stéphane Robelin, auteur, réalisateur